初中的班里有一个很漂亮的男同学。

他总是很温和地坐在后门旁的座位上笑。

男同学本来要给这个世界上的另一拨人当同学。他比别人晚入学两天,据说是从我们本地最好的私立学校转来的,后来有人找他打听,他也只说:“【我们】学校更好,母亲这么说,我觉得很对。”大家听了都很开心,好吧,你实在很难从公立学校尖子班驯化良好的一群懦夫里挑出一个会明面上霸凌别人的人。

尤其是霸凌一个长得很高的男同学。

尤其是他的哥哥也长得很高。

尤其是他的舅舅也长得很高。

更何况他们都很漂亮。

……行吧。

男同学的漂亮不是那种很温和的好看,而是一种潜藏着暴力性的美丽,让你说不出话来。校园开放日的时候自然就有日漫看多了的同学想要利用这份美丽去开一个女仆咖啡厅,也许是开玩笑,也许确实是想拿他当招牌,总之你揣测别人意图的困难之处就在于他可能自己都没想清楚为什么要做这些事。而男同学,他对被要求穿女装的反应也很出乎我的意料:只是温和地提出公正的看法“但是这样可能会让大家的长辈觉得很奇怪。”随后便在众人的坚持下顺从地穿上了那件英式的女仆长裙。

汉城一中初一八班的所有人都成为了这张脸的受益者,包括我。因为我有时候会在摊开的本子上随手勾勒他的发丝、耳廓、下颚,还有唇角。别误会,理由单纯是很好画,因为他的唇角经常保持着相同的弧度,一翘就是一整节课。我对自己的发挥颇为满意,以至于我本来应该在随手画完后从我的课本上擦掉它们,但最后却准备了一个专门的速写本。后来我渐渐开始拿着那个本到处写生,谢谢他,让我开始做我本来不敢尝试的那些事,尽管他本人并不知道此事。

归根结底,我笔下的他这么特别不过是因为我其实并不了解他。“我不是特别的人。”——至少他本人是这么说的,“所有神像都会在注视中反射你的目光,在抚摸中化作尘埃。”

……啊啊啊啊啊啊啊啊但是这样的话我又算什么啊?你不是特别的人的话,我岂不是卑微到尘埃级了?不,是分子级啊!

他又笑着说,诶,你也很特别哦?——哎,这就是他的狡猾之处。

至于为什么我们成为了可以聊天的关系,如果要说清楚这个的话,就需要跳过很多杂七杂八的事情。但不能忽略的事件是,初二那年隔壁班多了一个转校生,这个县城来的男孩在开学不到一月的时间里检举了前任班长品行不端的事情,然后被老师选为了新的班长。那年我也成为了八班的班长,而男同学则继续担任我们班的卫生委员——太狡猾了,一开始就主动占一个清闲的位置,然后又可以拿“已经有了职务”当说辞拒绝后续的推荐。无论是从班长大会的一些细节,还是课间与微信群里纷飞的风言风语,我都能推测出那个转校生应该被排挤了。他本人似乎浑不在意,只是有条不紊地完成了班长负责的所有事务。放榜时看到他名列前茅的成绩,我猜这应该不是我要担心的问题。

那天我负责去各个班送上一学年三好学生的证书,领完又在委员讨论室折腾了半天要发的通知。要赶在午休结束前送完——我风风火火地找到每个班的班长,到他那里却出了问题。我递出的纸张中啪得甩出了几个小刀的刀片,其中一个划伤了转校生的小臂,血液从伤口中渗出。

这是什么——我愣在原地,浑身上下只有脑子还能动——而且只是轰鸣着嗡嗡作响。转校生抬起眸子诧异地看着我,他用手帕捂住伤口的时候我还保持着僵直,分不清喧闹的人群到底是还在喧闹,亦或者全部安静下来盯着我看。

一个高挑的身影走到了我们面前,笑着问,“怎么这么不小心。”然后他就把转校生拉走了,我忘记问他们去哪儿。

反应过来的时候我颤抖着捡起了地上的几个刀片,把它们捏在手里。我是不是被当成霸凌者了?——什么、什么、什么?那是谁放的?——我是不是被当成霸凌者了?趁我整理通知的时候吗?那时候有谁在?为什么?——我是不是被当成霸凌者了?……地上有星星点点的血迹,我不知道那是否只是美术生留下的红色颜料或者污渍,人群还没有注意到我,但我没法再蹲在那里把它们擦干净了。

于是我起身,在离开时用脚把它们蹭花。

我语焉不详地问老师能否调监控,果然遭到了拒绝。如果转校生要将事情捅出来,嫌疑最大的人会是我——所以我最好的选择应该是保持缄默?

但我大概猜到对转校生抱有这么大恶意的人是谁,于是我用手指捏着那几枚刀片找到了隔壁班前班长和他的几个“哥们儿”,请他们不要再这么做。

几个初中男生说了几句难听话,主要是对我的人身攻击和嘴臭转校生,然后把我推开,拉开门准备鱼贯而出。但门口站着一个颀长的身影,是我的卫生委员。他又上前一步,露出了身后的转校生。

男同学走到打头那人面前笑着开口,仿佛在讲什么好玩的事情:“就是你欺负我们小光啊?”

从那以后我明白了这个学校里真正不能惹的人是谁,下定决心低头做人,再也不上课偷偷侵犯男同学的肖像权。

但还没过几天,好巧不巧美术课把我们分成一组画人像。我低着头一顿猛画,完成之后便唰地起身准备交作业——“班长,我还没画完呢,”他托着腮叫住我,画笔夹在手指与脸颊间。一阵后颈发凉使我急忙规规矩矩地把自己摔回了椅子上,然后盯着自己放在膝盖上的手看。

他叫我抬头,我便只能抬头看天。他叫我目视前方,我便眯着眼睛把视野挤模糊。他叫我正常点,我……他是不是生气了?!我立刻瞪大双眼,直面他的目光暴击。下课铃声一响,我松了一口气准备跟我的卫生委员假意客套几句然后逃离这个酷刑场,但他又叫住我:“还差一点,班长午休有时间吗?我们把它画完。”

魂飞魄散!我不知道自己怎么吃完的午饭……甚至还买了我最讨厌的苦瓜……啊啊,真是多事之秋。天气预报今天下午有雨,但是我没有带伞。桑葚树的叶子在雨中弹跳,连廊外侧已经开始淅淅沥沥地滴点儿,这也许是好兆头,能在放学前下完。

历史课代表要负责收齐大家的笔记本送到办公室,然后再送回班分发。那一摞笔记本很沉,但我一直兴致勃勃地独立完成这件事。初一快结束前,有一天,我也说不出那一天到底有哪里不同,是因为网传这次期末考试后要重新分班、只有理科实验班没有文科实验班?连续一周的失眠和因为缺觉搞砸我的白天?因为被妈妈说不许哭了?没有做出来的数学大题?周四的下午我收走大家的笔记本,一本又一本的重量摞了上来,我突然提不起劲儿。初一开始时试图帮我的人,都已经被我婉拒多次。

白净温润的一双手突然伸过来,抽走了一大半的笔记本。他说,“哎呀,课代表,周末能不能借走你的笔记本?救救我的历史吧。”然后往外走。我不自觉地跟着他走。

偷偷看过班里成绩单的我知道,他明明历史好得很。

走出办公室后我还是忍不住问他为什么今天突然帮我,明明之前从来没管过这些。男同学笑着说:“你可以做到的事,我为什么要帮你?”那么理所当然,仿佛真的理所当然,他一定是那种,在春去秋来间的一刹那比谁都先知道花开与花落的人吧。

……男同学温柔的笑我最熟悉不过、大家最熟悉不过,一旦想到那可能只是一张面具,我心里也是有些堵堵的,于是只能安慰自己,说不定一会儿又可以见到大家熟悉的他。

拉开美术教室的门,不知道谁的手机在放交响乐——弦音与号声澎湃地向我涌来,我才意识到天已经晴了,而那里除了我的同学还坐着隔壁班的转校生。转校生站起身来跟我打招呼,然后重新在窗前坐下看他的书。他神色淡淡的,只是补充了一句“之前因为XX的事牵连你了,抱歉。”男同学趴在椅背上笑,示意我坐下:“小光非要亲自对你说这句话。”

这间的教室被太阳和暖气烘得滚烫,我不知道为什么他们这么爱来这里。但是阳光穿过杨树树叶间的甬道洒在他们白色的衬衫上,那些细碎的吻痕随着晃动的枝条而移动,风光婆娑,确实很美。但更因为风与光原本是互不相干的两种物质,却通过叶片产生联系,在他们身上被裁剪成难忘的模样。

我不知道自己到底该不该过去,我一直认为中国的高中生只要不是太自恋,基本都缺乏自己亦是少年的自我认知,能有“七八个星天外”就不错了,谈何“诗酒趁年华”,那“仰天大笑出门去”的都是被晚自习逼疯的住宿生。怒马鲜衣的少年,埋头试卷的考生,我不知道该怎么将其连接在一起,至少我自己应该只是后者罢了、连迈步过去都不敢的后者罢了、被一道我辨认不出也听不明白的古典音乐所拦住的后者罢了。就算真的有黑色的五线谱漂浮在空中,恐怕也是很脆弱的纤细模样吧——就算、就算如此,我也无法从其中挣脱。

但我并没有胆量也没有理由从这里逃跑,恐惧“异常”是我的族群的本能,我不想显得太奇怪,更何况这两个人其实并没有冲过来把我这只北方小蟑阴暗的油头强行按进阳光中自我反省……!!我坐下,发现男同学正拿着一张画端详……那是我的画。

“……同学,这个我不是已经交了吗?”

他“哦”了一声,回答我:“我拿了。班长你画画好厉害,原来我长这样啊……”他故意停顿,然后又说,“真的,你很擅长抓特征,而且位置和比例关系准得像是比着尺子画的,就是画得有点着急。小光你看——很像吧?我要拿回家给母亲看。”

转校生开口提醒他,这是别人的作业。他一边切换自己的歌单一边补充说:“别担心,我会等到老师登完成绩再拿走的。”这个人在文字游戏里一定会是使对白框附带很多“ ^^ ”、“ ~ ”还有“ ♡ ”的“牙白(やばい)” NPC吧……他好像打定主意不会再对我摆出温柔解语的模样来。

新的歌单是钢琴曲和大提琴(我猜测是),听着音符流淌也就不觉得时间太漫长。快到午休结束,他放下笔,叫我来“审阅”。

我哪里敢审。

那画纸上的人是我,低马尾的女初中生懵懂的模样,右耳垂上有两颗痣、脖子短短的、窄肩膀。他的排线力道叫人看着很舒服,比起我平铺直叙的画面,他显然可以兼顾到光影的排布。只是眼睛的位置空着,是一片空白。

男同学说,“这里要你自己来画。”

原来他是这样神神叨叨的家伙。

于是放学后我又回到这里。我撂下今天该做的数学题来到这里,心想着,很快就完事,我不会辜负我的数学题。笔尖匆匆,显得我很着急一样,大概房间里太闷热,而在镜子里捕捉自己的眼睛太困难。

“……你画的是我的眼睛。你不会画你自己的眼睛吗?”男同学笑着、用指头捏起那张纸,这样对我和我画上去的眼睛说。尽管我知道他说的是事实——我几乎要怀疑他是不是在捉弄我。

“喔,我得走了,襄哥叫我去帮忙,”说完他拿起自己完全没打开的书包,又回头点了点我画的——他的眼睛,“其实你也不用太在意,我随口一说而已,回去上你的晚自习吧。”

说罢这件教室里只剩下我和转校生,他走了,仿佛这里的一切都和他没有关系,而因果的线也不会将他缠绕。我不知道该说什么,于是就问:“所以你们之前就认识?”

转校生露出一言难尽的表情。

但他还是点了点头。

转校生是一个很好相处的人,至少通过“好学生间的讨论”就能迅速展开对话,我们聊到了开学一个月发生的那件事,他解释说自己原本不想闹成这样的。我也点头,表示我相信如此,但是事态的发展往往会走向非理性。然后转校生像个小老头一样说,“我还是不够成熟。”我有点想笑,但是忍住了……其实有个问题已经在我肚子里绕了五圈,但一直找不到开口的时机:为什么男同学要丢给我这幅画,我哪里惹到他了值得被这么打趣?

但这不是刚认识就适合问的事情,因此我索性得空就找转校生一起自习并讨论数学题,期待寻找解决这桩疑惑的机会。这听起来不像真话,但是:我的主要目的其实是讨论数学题!

毕竟有些问题询问转校生和男同学(呃,对,他有时候也在)实在比我自己通过知乎、各种搜题软件和数竞指导书进行考证要方便得多,经过几周的摸索,我已经熟练地了解了该如何使用这两个人:小光适合当验算器,而没思路的时候或者要问跳跃性的问题应该找男同学。

果然,转校生小光是一个谨小慎微的人,无论是我从桌子掉下去的橡皮总是被他快一步捡起、他会先到教室擦一遍我们常待的桌子,还是默默走在最后关教室的灯、我婉拒他的好意后露出的有点紧张的表情,都透着谨慎感、都像是缝在他身上的针脚一样。而男同学……我们搞不懂男同学。

大部分时候我们三个都在美术教室或者随便什么地方隔着点距离低着头做自己的事,但就算如此我也稍显安心,至少有一种男同学要害我的话至少小光会站出来制止他的感觉。总之最后,我还是不想背后说人小话,于是当着男同学的面问了小光那个问题(润色版)。

转校生放下自己的笔、合上书才回答道:“他没有针对你,嗯……你知道学校的历史社团「十问十答」吗,他们社长才是真的被这家伙针对了……也不知道到底为什么。”

男同学扶着自己的脸轻轻嗤笑,“都说了我没有针对他。”

“社团面试的时候突然站起来对着社长说‘历史真实并不存在’什么的,还不算针对吗?你别欺负人家了。”

我忍不住卧槽了一声,然后悄然闭嘴。

而对面的人只是心不在焉地嘟囔了一声:“谁欺负谁啊,他可是大我们三届的高中部学长。”他最近总是心不在焉,更是偶尔直接请掉半天的假,学校里连他人都见不到。我们班的这位同学像是春夏之交的紫藤花,在高高的藤架上簌簌地随风摇曳。它们一转眼就不见,不知道落下的花是跟着野风跑了,还是被人默默扫去了。他也会有花谢期吗?就像泛着雪白的薄绿。

“回归到最初的问题吧,”他从我的书堆里精准地拎出一本奥林匹克蓝皮书,“也就是,是什么让我们相遇。”

男同学捏着书脊的顶角,使这个四四方方的平面在空中轻晃着,反复滑过一个暧昧的角度,使流光顺着塑料书皮上的纹路逸散。从某种意义上,也许在某个角度、某种建构主义的观点中,这就是属于我们三人的、水晶般梦幻的迪斯科球,可以反射出全部的光谱。但当你脱离了这种想象,便会变本加厉地为“区区一本数学书”的平凡感到失落和不耐,毕竟,我们要么在五年后将其和废纸一起论斤卖掉,要么将在数十年后因为变故或者水管爆炸或者代际传承的缺位而失去它。就算漫长的路途中你能笃信这一切当真有充足的意义,也许亦会在那一刻感觉到徒劳感缓缓路过你的身体。

我问,是什么呢?

我们都看着他,而他继续说着,对我们提出一个问题,“你们觉得,什么是非凡呢?”

他依旧注视着眼前的书本,仿佛真的把那本充满潦草笔记的蓝皮书当成了值得注视的灯球。

我们展开了一段颇为平实的对话,男同学说,人不就是在用一生寻找可以互溶的人吗?要相处的话,最好还是找处得来的人试试看比较好吧。我说,所以你是想交朋友吗?转校生说,嗯,把话说得太明白对他来说就像示弱一样。男同学说,我这么做还不是因为老师他担心你交不到朋友,但是你们班人又确实不值得浪费时间,唉,我们班三好学生五好青年十全十美的班长大人,是不是很令人放心啊?转校生嘴巴一噘,不说话了。

男同学慵懒地向后一靠,撇头看了一眼我。我感觉他像是用眼神挠了一下我一样……怎么有人能做到这种事啊?但总之他说的是对的,也许深入对方、将彼此的更多部分交叠之后会产生刺耳的摩擦声,但至少眼下我们三个对于彼此来说大概确实是可以相处的人,就像我能隐隐意识到,刚刚他是在调侃完人后特意用眼神去确认对方感受、同时也是安抚对方的情绪。

就像方才,我们都对他提出的【问题】报以漫长的沉默。

什么是非凡呢?要在乎吗、要提问吗、要回答吗、要怎么样才行呢?人们被纤细的蛛丝相连,他像是狡黠的斯芬克斯,精准地将爪子按在蛛网的中心,而他自己,亦在在那蛛网之上。

拉文克劳的门环不是会对学生们提问吗,如果答不出它的问题就无法进入公共休息室。对于我们三人来说也是这样,在回答某一个问题之前,便被什么朦朦胧胧的东西拒之门外。

男同学摊摊手,“话说的太明白算什么,交朋友还得写个八百字申请书吗?但我不说明白的话,你们总觉得自己要被我卖了一样。”我报以怀疑的目光,小光则直接开口:“小景,你难道不该反思一下自己吗?”

男同学:“哎呀,哞哞么。”

“……不要用奇怪的动静糊弄过去啊!”

我们三个都笑了起来,很快又说起别的东西,说起桑葚,说起午饭,随意地说起组成我们生活的那些碎屑,也严肃,也笑。那时候我还不明白什么叫“警惕未经深思熟虑的交浅言深”,所以那两年里我几乎把自己和盘托出,却一点都不了解男同学的事情。他太狡猾啦,但总归在后来把那些事都告诉了我,所以,就原谅他吧。

高中课本里学到了“落月摇情满江树。”满溢的光辉照耀万物,我兴许能明白的。因为每次树影婆娑、光斑摇曳,我便疑心自己再次回到了那间放着柑橘香氛的美术教室,男同学笑得花枝乱颤,而转校生的笑容那么透明。我喜欢他们,喜欢他们所有的棱角和柔软之处,喜欢男同学爱捉弄人的同时却也知晓该如何抚平别人的不安,喜欢转校生默默记住所有事情又很有主意的那副样子。我们三个人,在一起很开心其实并不需要什么理由。但我只是想写下我们如何认识,供我自己将这开幕:慢、慢、回、忆。

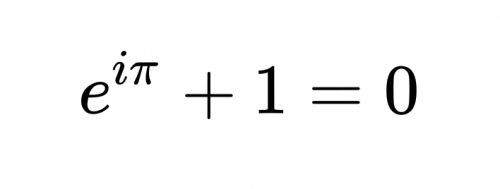

《欧拉公式》

暂定名:《欧拉公式》或《玉与石》

“看这个,”

“不觉得它?”

“……很美吗…………”

也是,在那间美术教室。

桌面上摆着,由笔迹潦草的我所写下的推导过程。

在最后,我将那个被誉为最令人着迷的数学公式用红笔圈出:

我大概肢体僵硬、小心翼翼,双手摊开指向桌面上的草稿纸,仿佛遭到回绝的下一秒就要将我的水中月掬起。

我说:“这是无理数π,这是自然常数e,它们是超越数,无法成为整系数方程的解。这是我们最熟悉的自然数单位1,这是虚数单位i。还有,0……”我叹气,“魔鬼般的数字,最伟大的数字,从绝对的虚无一直延伸到永无止境……”我盯着数学讲座的两位观众,两眼放光,“你明白吗,任何过度的修饰和形容在这个公式面前都是多余的,它不需要任何解释。从无解到有解、从虚到实、从存在到不存在,数学中最重要的数字都被统一在了这个公式中。它摆在这里,胜过千言万语。”

这就是我的信仰,我不相信奇迹、不相信道德、不相信希望,我只相信使这个公式成立的力量,在现实中同样存在、永不消亡。

如果有一束坚硬的白光从正上方打下,应该能穿刺我所有的狂热,让我在灼热的刺痛中注视我黑暗中的观众。

而他们两人沉默不语,看着我的手指再次划过纸面,蹭起零星的铅灰。转校生小光伸出手,“再讲一下这一步是怎么推的。”我松了一口气,又抽出几张草稿纸,顺便随口吐槽“为什么有些人听所有东西都是一遍就懂了。”那几天我们两个乐此不疲地推导了这个公式八九遍,口干舌燥地把它的变体带到各种各样的问题里,至于男同学,他并不是会对这种事情感兴趣的人,但他还是十分温柔地看着我们,然后告诉我:“我明白了。”

他说:“你们两个就像是从这个公式里走出来的一样,一个是0,一个是1。”

我问为什么,他就回答说;“出发点不一样吧,小光应该更喜欢物理和统计学……工科男?和你不一样。”说着,他拿起铅笔,两笔给0画上了猫耳朵,又把1描成了一柄宝剑的形状。我指着0问,“所以我是这个?”

男同学用一种看傻孩子的目光怜爱地看了看我,然后指了指不见任何弯折的宝剑,“不,你是这个。”

我从有点飘飘然的心情中缓过来前,小光又蹦出来一句:“等等,凭什么只有你一个人占了三个符号啊?!”男同学噗嗤一声笑了,于是又提笔写了一个大大的欧拉公式,一边写一边说,“那臣退居幕后,二位殿下驻守前线,”他用自动铅笔的尾端分别对着我们虚虚一指,“公主殿下是Eileen的e;陈光,你是虚数单位i(imkginair),不觉得很合适吗,一个i只能在数轴中迷失,但两个i相乘之后就可以降落在紧贴着原点的地方。而我,我是π哦。”

他的笔头一下一下点在自己的下巴上,笑着说道。于是我也笑着反问他,“你是苹果派还是南瓜派?”

男同学像童话里的星星一样眨眨眼睛,“我是衔尾蛇一样的无穷无尽的无理数π哦。”小光毫无所觉,但我突然感到不安,仿佛不说点什么的话,男同学就会后退一步、在那以3.14159265358为首的数字深渊中迷路。

小光只是笑了笑:“说什么衔尾蛇,π不循环的。”我跟在他后面开口:“π是蕴含了一切可能性的圆周率哦。你可以在这里找到所有……呃,所有可能的数字组合。对,”我像在给自己鼓劲儿,“你可以在圆周率里找到你的生日、你入学的日子、你和家人的手机号。”

“甚至是一个人的身份证号?”

我笑了,“对,甚至是你的身份证号。还有你人生中最重要的那一年、那一天、那一秒,因为它……你看,圆周率太长了,无限地延伸了下去,哪怕你在前一千万位圆周率里找不到你想要找的数组,你也一定可以在后面找到它。你可以在这里找到……每一个人的人生。”

“每一个人吗?”小光在喃喃。

我张开嘴,但是男同学快我一句:“是,每一个人。”

他的背靠在我们学校并不太舒服的椅背上,微仰着头、略眯着眼,不过我能感觉到他的目光落在我们身上,和阳光一起。而他嘴角的轻笑,突然显得他平日的样子模糊而不真实。

129接力跑那天,也是这样的阳光。

“现在只有四个人报名129的接力,这样我没法跟班主任交差啊。而且啊,难得有班级活动,大家怎么也不积极点……”

来找我唠叨的体育委员是个大块头,他姓周,肩膀厚实得像一座山,但是脚腕却显得很细。老周挡住了我的阳光,但是很快便换到其他方向站着,唯唯诺诺地说道,“班长能不能帮帮忙,不指望咱班能获奖,但至少要凑齐十个人啊。”

“可是我已经把自己报上去了。主要是周一放学大部分同学都要去补习班,要不然我帮你把隔壁海淀红庄炸了?”我也并不硬气,唯唯诺诺地放下笔回答他。

看体育委员周同学一脸凄然,我安慰他:“别担心,到时候操场随便拉几个其他班的人也行啊。”

体委兄抱着胳膊摇摇头拒绝,“你不懂。算了,我自己想办法。”

………………我不懂什么?我不懂的话,下次别找我讲数学题了!

我忍着没骂人,倒是男同学这时候抱着他的盆栽走进教室,重新放在窗台上。班里的绿萝放在柜子顶上,有两盆长得太长了叶子垂下来挡住门,每次从柜子拿东西都得稍微拨一下。至于现在他怀里抱着的,是一小盆茉莉花,我都不知道班里什么时候又多了一盆这个。他并不是一个让人很能联想得到绿色的人,浇完水也是神色淡淡地撇开目光、不多驻足,但这些花花草草都与他建立起算是稳固的联系,也许他更相信它们。

男同学穿过整个教室,白色的小花仿佛带起了一阵清风。那些枝叶颤颤,显得有自己的思想。

体委兄眼睛一亮:“我有办法了,你就等我好消息吧。”

“嗯?”这人咋了?

我们班的体委一定是哪里有病:他得意地摸了摸嘴唇,摆手示意我不要多问,“说出来就不灵了。”

……但愿他闭口禅修得顺利吧。

我也懒得问,毕竟交差总归不难,至于要激发同学们的热情,那应当是一万个人里只有一个人能真正做到的事情。但体委兄笑得眼睛都卷到肉里去了,不知为何却显得有点可靠。

如果说隔天早上第一个人来报名接力跑的时候我还没什么感想,那么中午前就有四五个人因为得知人数已满而满脸遗憾地跟我们说愿意当备选时,我就开始思考我们班的体委到底使出了什么把戏了。

于是我也这样问了,而体委兄清清嗓子说道:“我比较善于观察嘛。”随后他就愉快地跑开了。

我崩溃地拿笔戳戳隔壁男同学:“完了,这下不能随便跑了。你看他们那打了鸡血的样子,没有对比就没有伤害啊。”

男同学翻了一页手中的书,“嗯”了一声。

“你怎么不报?”

男同学继续翻页,一目十行、看得飞快,“我有事。”

“好吧。你在看什么书?”

他合上书看了看封面,念道:“《瓦西里·焦尔金》。”

我点点头,跳过这个话题,“不知道小光跑不跑,他跑的话我就约他跑完去吃披萨。”

“跟我吃。小光肯定不跑,”他继续翻书。

“为啥?”

“让小光跑两步比让他跳肚皮舞还难。”

我笑了,“我是说你不是有事吗?”

男同学眼中闪过寒芒,轻轻“啵”得一声,薄薄的纸张被嗖得翻过,跟他嘴角的弧度十分对称,“要不你去问体委兄为什么我会有事。”我缩了缩脖子,依旧还是有点怕他,但想到这次遭殃的肯定不是我又随即挺起了胸膛,兴奋地脱口而出一句那我去了。

我总觉得自己听到男同学轻轻啧了一声,但他面上没有任何变化,只有圆润的指甲轻轻在书籍青绿色的封皮上弹了几下、像是跳跃,与此同时他也迅速完成了心底的衡量:“周硕跟他们说,只要报名129接力,就能坐一次我的自行车后座。”

………………………………

男同学保持着弧度完美的微笑,做了“请”的手势,“你只能问一个问题。”

……………………………………这算什么?

我勃然大怒:“凭什么我只能问一个问题!”

“上周我替你做了值日好让你去听竞赛班的课。好的,我已经回答你了,”早就料到这一切并准备好应付我的说辞一般,他立刻给出了答案,然后低头重新翻开那本厚厚的书,两耳不闻窗外事。

我冲着班里吵吵闹闹的一堆儿男生大吼一声:“周硕!你给我过来!”

男生堆儿里爆发出一阵亢奋的喊叫——“诶呦我早就说了这道题肯定选A吧!!”无人回应,我再次崩溃地大叫:“周硕你过来啊啊啊……你到底干了什么……”

有人戳了戳我,我回头看,高高大大的体委周硕扭扭捏捏地站在那里,“其实我已经在这里了。”

我扶额,“体委兄,现在到底是什么个情况。”

“就是……就是……既然士气有待提升,那就跟大家开个玩笑就好啦……哈哈哈哈……你看啊,大家都挺喜欢这个玩笑的呢!……班长啊,你看,这事不是挺好的吗,129凑齐了人,大家也挺高兴的,积极的班级活动有助于增进班级团结!给大家留下充实的回忆!”周硕比比划划,把手搭在了男同学的椅背上,好像期以从他那里得到力量,“总之就是……周一的时候我发现班草的自行车装了一个软垫式的后座……但是一直没有人坐过啊!这样不是很可惜吗!就算以后人家找了女朋友要给女朋友坐,那不正好在我们身上练习一下骑车带人的能力吗?!”

“在你们这些一百八十斤的人身上练习吗?”

“……”

“……”

“而且……而且……”体委兄竟然噘着嘴对手指,“我也想坐一次班草的后座嘞。”